太陽の息吹を感じるほどの距離:宇宙探査機がかつてないほど太陽に接近

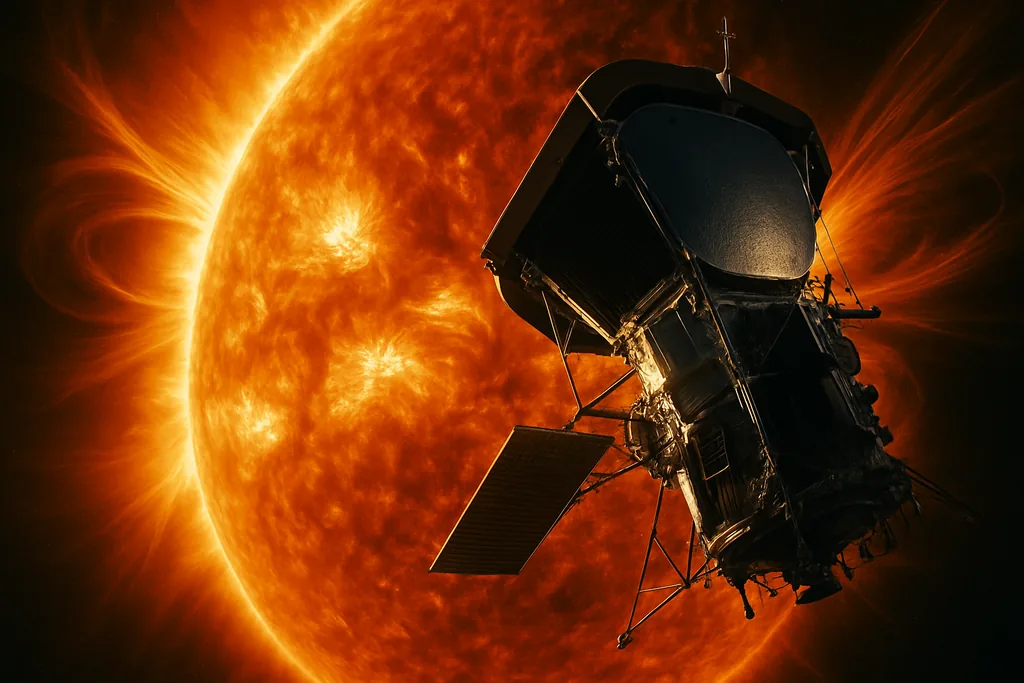

今年初め、ある宇宙探査機が歴史上のどの探査機よりも太陽に接近し、太陽科学における古典的な問題の書き換えを物理学者に迫る一連の観測データを持ち帰った。NASAのParker Solar Probeは、太陽の外層大気に繰り返し深く潜り込み、最も大胆な接近時には可視太陽表面から約380万マイルの距離まで到達している。太陽風が生まれ、今なお太陽磁場と強く相互作用している場所で採取された、これら生のインサイチュ(その場)粒子および磁場の観測データは、現在、エネルギーがどのように太陽風へと伝達されるのか、そしてなぜコロナが数百万度もの高温に保たれているのかを解明するための新しい分析ツールとともに活用されている。

2018年に打ち上げられたParker Solar Probeは、一連のVenus(金星)重力アシストを利用して、その近日点を内部ヘリオスフィアへと下げてきた。直近の接近において、探査機はつい最近まで太陽物理学者にとって純粋に理論上の領域であった場所へと足を踏み入れた。この近さが重要である。探査機に搭載された機器は、遠方の光や無線信号を通じた間接的な手法ではなく、イオンや電子の速度分布を直接サンプリングする。それらの分布は、多くのモデルが想定している単純なベル型のマクスウェル分布曲線とは異なり、歪みや構造を持っており、最近の加熱や波動活動の痕跡を留めている。

探査機がコロナと生まれたばかりの太陽風を物理的に横切るため、科学者たちは現地の測定値と長年の理論的予測を比較することができる。このデータセットは、その近接性と忠実度の両面において異例である。磁場、粒子の速度と密度、広範囲の周波数にわたる電磁波、これらすべてが太陽から数百万マイル以内で測定された。この組み合わせこそが、1世紀以上にわたって議論されてきた加熱メカニズムを研究者が検証し、棄却し、洗練させることを可能にしている。

なぜ探査機が太陽に接近したことがコロナ加熱のヒントを明らかにするのか

これらの観測の核心にある1世紀越しの謎とは、「コロナ加熱問題」である。太陽の外層大気であるコロナは、その下にある目に見える表面よりも数桁も高温である。光球の温度は約5,800ケルビンだが、コロナの温度は数百万ケルビンに達する。太陽の下層から、希薄なプラズマでありながらはるかに高温になる層へとエネルギーがどのように移動するのかは、20世紀初頭にコロナの高温が初めて推測されて以来のパズルとなっている。

今年発表された新しい研究では、Parkerの至近距離での測定値と、ALPS(Arbitrary Linear Plasma Solver:任意線形プラズマソルバー)と呼ばれる数値解析ツールを併用して、このパズルに真っ向から挑んでいる。ALPSを用いることで、科学者たちは観測された非マクスウェル的な粒子の速度分布が、イオンスケールの電磁波とどのように相互作用するか(どの波が放出され、どの波が吸収され、どれだけのエネルギーが交換されるか)を計算できる。その結果、熱平衡化した粒子集団を想定していた従来のモデルよりも、内部ヘリオスフィアにおけるエネルギー流をはるかに詳細に把握できるようになった。

探査機が発見したもの:波、減衰、そして緩やかな冷却

新しい分析から得られた主要な知見は、太陽風が太陽から逃れる際に単に膨張して冷却されるのではなく、小規模な波と粒子の相互作用によって継続的な加熱を受けているということだ。Parkerの測定データは、イオン速度における持続的な異方性と熱平衡からの逸脱を示しており、ALPSによる解析は、これらの非熱的特徴がイオンスケールの波の放出と吸収を可能にしていることを示唆している。特定の粒子集団によるこれらの波の吸収は、粒子にエネルギーを転移させ、単純な膨張によって生じるはずの冷却を遅らせる。

科学者たちは、この観測可能な結果を「減衰(ダンピング)」と呼んでいる。波動エネルギーが粒子の運動エネルギーに変換され、イオンや電子の間で再分配される現象だ。この減衰は一様ではなく、局所的な磁場の幾何学的構造、速度分布の形状、および存在する波動モードに依存する。この空間的に変動する加熱が、なぜコロナが太陽の近くで非常に高温に保たれるのか、そして太陽風が外側へ流れるにつれてどのように速度を増すのかを説明する助けとなる。

宇宙天気、衛星、天体物理学への影響

これらは単なる難解な細部ではない。太陽風がどのように、どこで加熱されるかをより深く理解することは、コロナ質量放出(CME)や粒子嵐が地球に向かう過程でどのように進化するかを予測するモデルに直結する。粒子分布と減衰をより現実的に扱うことで、太陽噴出がヘリオスフィアを通過する際にどれほど速く、どれほど高エネルギーになるかの計算が変化する。これは、人工衛星や送電網、極地近くの航空路の運用者にとって、警告の精度向上とリスクの軽減につながる。

地球近傍の環境を超えて、探査機がかつてないほど太陽に接近して明らかにした物理学は、広い射程を持っている。高温で磁化したプラズマは、ブラックホール周囲の降着円盤、他の恒星からの星風、銀河間の希薄なガスなど、宇宙のいたるところに存在する。同じ種類の波と粒子のプロセスや非熱的な速度分布が、それらのシステムにおけるエネルギー散逸も制御している可能性が高いため、Parkerから得られた教訓は今後何年にもわたって天体物理学モデルに組み込まれていくだろう。

これがどのように状況を変え、次に何が来るのか

これまで多くのモデルは、生まれたばかりの太陽風をほぼ熱的平衡状態として扱い、波動加熱には簡略化された規定を用いてきた。新しい直接測定は、それらの仮定がエネルギー伝達の重要な経路を見落としていることを示している。インサイチュのデータとALPSのようなソルバーを組み合わせることで、研究者は今や、どの粒子集団がどの径方向距離でエネルギーを得るかを予測できるようになった。これらの予測は、探査機が太陽周期を通じてコロナの異なる部分をサンプリングする中で、Parkerの繰り返しの接近によって検証することが可能だ。

次のステップには、分析対象となる接近機会の拡大、Parkerのデータと他の探査機による遠隔観測との比較、そして洗練された加熱項の全ヘリオスフィアモデルへの組み込みが含まれる。研究チームはすでに、プラズマが太陽の磁気的な閉じ込めから逃れる境界である太陽大気の「ポイント・オブ・ノー・リターン」のマッピングや、太陽活動に伴う減衰と波動吸収の変化の解明に取り組んでいる。Parkerが近日点をさらに下げ続けるにつれ、それらのマップの解像度と予測精度はさらに高まっていくはずだ。

Comments

No comments yet. Be the first!